Mit Stadtführer Werner Gerold trafen sich am 10. Mai 2025 über 20 interessierte Teilnehmer beim symbolischen Ort der Vereinigungsbrücke in Gisingen zur historischen Exkursion.

Die Schlacht um Feldkirch vor 226 Jahren

Mit der zweiten Exkursion mit Stadtführer Werner Gerold trafen sich am 10. Mai 2025 über 20 interessierte Teilnehmer beim symbolischen Ort der Vereinigungsbrücke, um bei mehreren Stationen historische Details über die Schlacht bei Feldkirch zu erfahren.

Text und Fotos Helmut Köck, Mai 2025

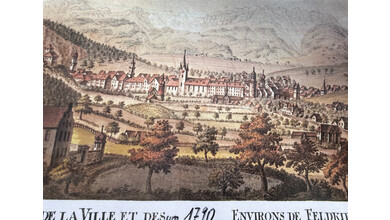

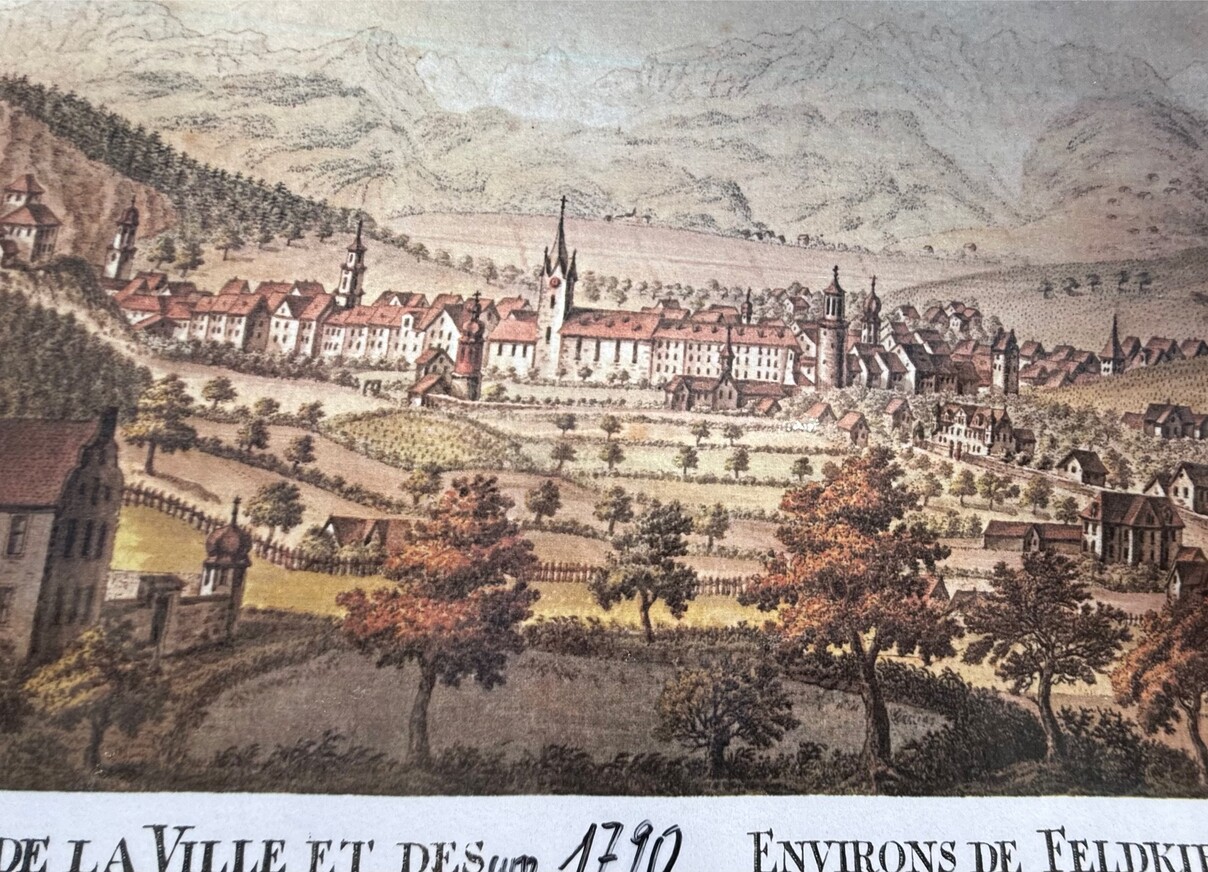

Feldkirch um 1790

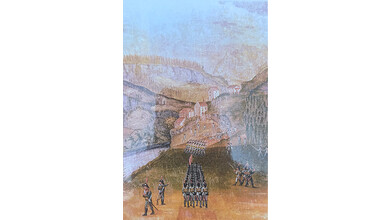

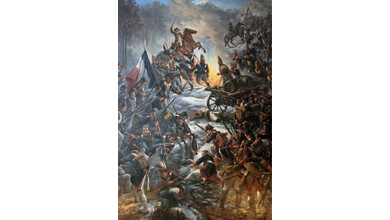

Am 23. März 1799 wurde Feldkirch zum Schauplatz einer dramatischen Auseinandersetzung, die als einer der blutigsten Tage in der Geschichte Vorarlbergs gilt. Inmitten der Koalitionskriege, in denen sich Österreich und Russland mit anderen europäischen Mächten gegen das revolutionäre Frankreich verbündet hatten, versuchte eine französische Streitmacht unter General André Masséna, die Stadt Feldkirch zu erobern. Ihr Ziel war es, weiter in Richtung Innsbruck vorzurücken und den Einfluss Frankreichs im Alpenraum auszuweiten.

Doch die Bevölkerung Feldkirchs, unterstützt von der Oberländer Landmiliz und regulären österreichischen Truppen unter dem Kommando von Generalmajor Franz Jellacic, setzte sich mit unerwarteter Entschlossenheit zur Wehr. Die Verteidigung war nicht nur militärisch, sondern auch bürgerlich geprägt – Frauen und Männer aus der Stadt kämpften Seite an Seite mit den Soldaten. Das Gelände um Feldkirch wurde zum tödlichen Schauplatz erbitterter Gefechte.

Schlüsselorte der Schlacht

Margarethenkapf:

Dieses strategisch wichtige Hochplateau westlich der Stadt bot den österreichischen Verteidigern eine ausgezeichnete Stellung zur Kontrolle über die Anmarschwege der Franzosen. Hier wurden Geschütze postiert, und von hier aus konnte man den französischen Vormarsch wirkungsvoll stören. Die steilen Hänge machten eine Erstürmung für den Feind besonders schwierig.

Veitskapf:

Auch am östlich gelegenen Veitskapf tobten heftige Kämpfe. Die enge Topografie begünstigte die Verteidiger, die sich in natürlichen Geländemerkmalen verschanzen konnten. Noch heute erinnert ein Gedenkstein an die erbitterten Auseinandersetzungen an diesem Ort.

Rathaus:

Das Rathaus von Feldkirchdiente während der Schlacht als Kommandozentrale und Sanitätsstation. In den folgenden Jahren wurden hier auch zahlreiche Berichte über das Gefecht dokumentiert. Ein Blick in die Archive des Rathauses ermöglicht ein detailliertes Nachvollziehen der dramatischen Stunden des 23. März.

Feldmarschall Alexander Suworow

Im September 1799 kam es trotz des Sieges der Österreicher bei Feldkirch in der zweiten Schlacht bei Zürich zur großen Niederlage. So stand dem weiteren Aufstieg Napoleons, der sich 1804 selbst zum Kaiser der Franzosen krönte, nichts mehr im Wege. Vorarlberg hatte umsonst gekämpft und kam schließlich bis zum Ende der Napoleonischen Zeit zu Bayern.

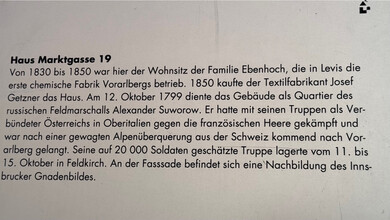

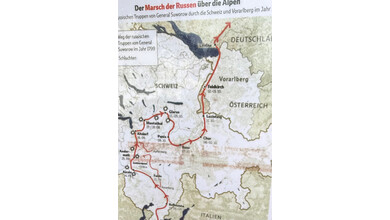

Ein bedeutender Verbündeter der österreichischen Armee war der russische Feldmarschall Alexander Wassiljewitsch Suworow, einer der berühmtesten Generäle seiner Zeit. Er hatte in Oberitalien gemeinsam mit den Österreichern gegen die französischen Heere gekämpft und sich mit seiner Armee anschließend zu einem gewagten Zug über die Alpen entschlossen. Im Herbst 1799 kam er mit rund 20.000 Mann unter schwierigsten Bedingungen aus der Schweiz nach Vorarlberg.

Vom 11. bis 15. Oktober 1799 lagerte Suworow mit seinen Truppen in Feldkirch. Als Quartier diente ihm das heute noch erhaltene Haus Marktgasse 19, das damit zu einem geschichtsträchtigen Gebäude der Stadt wurde.

Erinnerungskultur in Feldkirch

Noch heute zeugen Gedenktafeln, historische Bauten, Museum und Archive von den Ereignissen jener Zeit. Die Stadt hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Andenken an die mutige Verteidigung im Frühjahr 1799 wachzuhalten und an die Schrecken und die Sinnlosigkeit des Krieges zu erinnern.

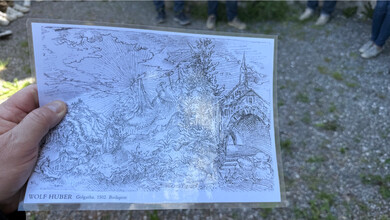

So konnten die Besucher der Rheticus Exkursion beim historischen Stadtrundgang am Margarethenkapf, in der Marktstraße 19, im Rathaus, im Dom und auf der Schattenburg die wichtigsten Stationen der Schlacht nachvollziehen und erhielten Einblick in ein Kapitel europäischer Geschichte, das tief in der Identität Feldkirchs verwurzelt ist.